久し振りの和家具

久し振りの和家具作りです。

2年前に、”無理無理”使えるように修理したのですが、さすがに作り直したい!ということでした。

2年前に修理が終わった物

下台がボロボロに腐っていて持つと砕けてしまいます。

この鏡台、ひいおばあさんが嫁入り道具でこしらえた物。大正時代のものだそうで何とか生かしたい!ということで、改めて下台を作り直しました。

デザインは任せるということでしたが、取っ手も生かすつもりでしたので、昔の職人さんをリスペクトする意味で結局同じデザインで作りました。

この大正時代のものは、ハンの木に黒檀の薄板を貼り付けて表材とし、引き出しは桐、裏板、底板は杉で制作されていました。大正時代で黒檀の練り付け作業をやっていたのですね。虫が喰っていたのは、ハンの木と桐、杉と黒檀は喰っていません。

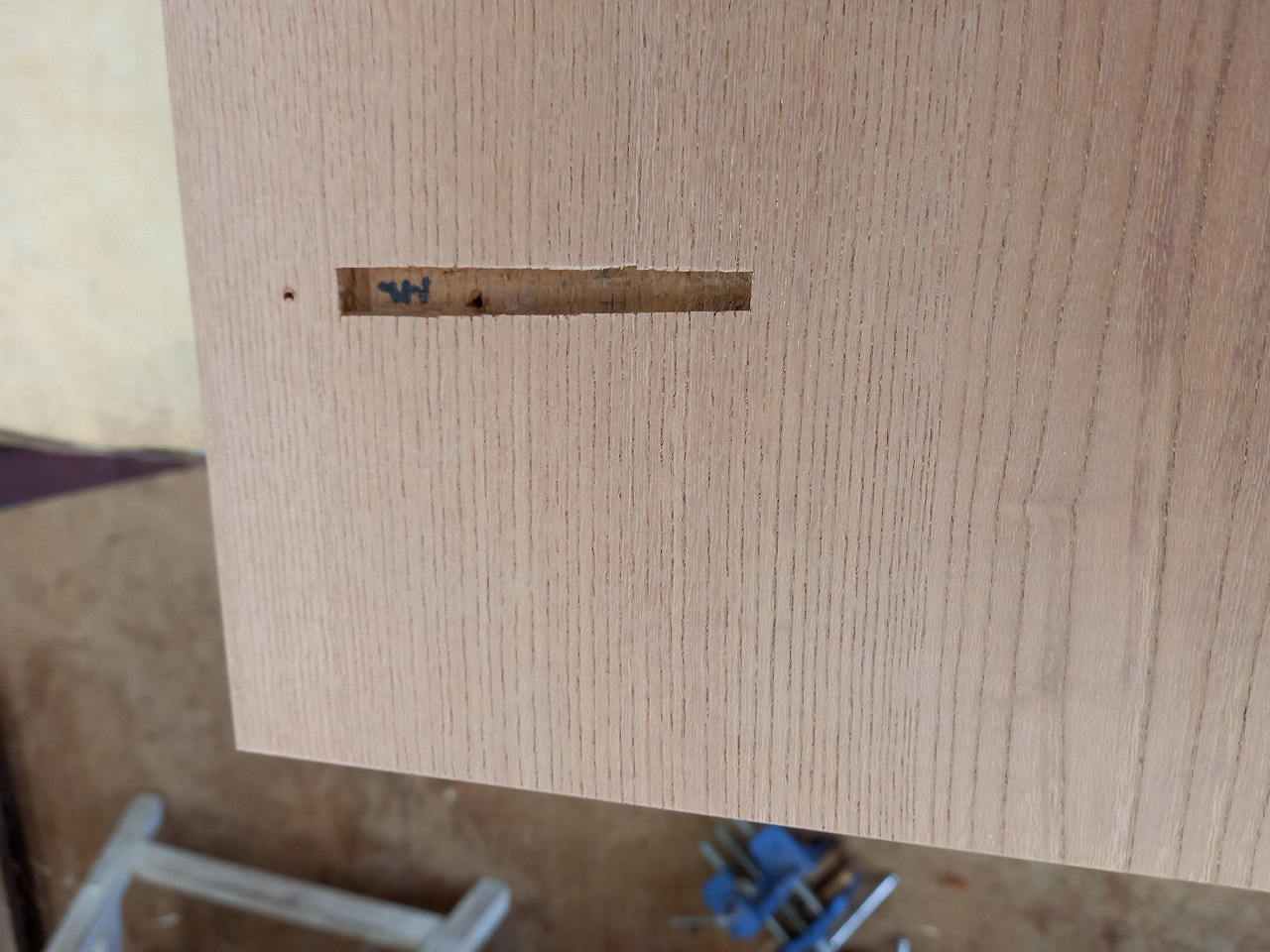

今回の制作ではメインはけやきの赤材、裏板は杉、引き出しは米桧にしました。

板の厚みは9ミリでこんな薄い作りは、職業訓練校以来で、何だか非常に手作業多く、もの作りの初心の気持ちがよみがえりました。

組み立て作業もしっかり直角を気にしないと!!

しっかり接着

アリほぞで作られていて、抜けない構造

予定では、色を合わせるつもりでしたが、途中からツートンもありかな!と思い、お客さんに確認してもらいました。

指物の世界では、木口(年輪)を見せるのは下品なのか、薄板を貼り付けて隠すようですが、どうもこの作業には抵抗があり、積極的に木口を見せます。

とてもマニアックな記事になってしまいました!!

まあ、昔の職人さんには敵わないということと、久し振りの和家具作りは楽しめた!ということでした!!

徐々に色付いてますね。

a:297 t:1 y:0